数寄すぎて隙だらけの記

論ゼミ千代章一郎の日常の記

「すき」という感覚は他の動物にもあるらしいですが(もしかしたら植物にも)、生存本能を超えて著しく「すき」なのは、人間だけかもしれません。でも、マイブームを超えて数寄者となってくると、なかなか大変です。境界がどこにあるのかは分かりませんが、明らかに生存本能を超えた「すき」の感覚は、人間だけのようです。「すき」も度が過ぎてものごとを極めているといいのですが、えてして他のことに対して無知です。無知ならいい方で、誤解曲解、おまけに臆見に満ちていることもあります。ここも、かしこも「すき」だらけです。でも、そこは人間。臆せず、「すき」と感じたことを綴っていきます。

2021年5月9日

日常の禅寺ほど、休日という感覚が起こらない場所も少ないような気がします。変わらぬ時間が淡々と流れていて、風雪もそのまま受け止めている。単に財力の問題でもあるけれど、神社の式年造替のような建築管理が制度化されていない。五山につながる名刹はともかく、「修行してなんぼ」みたいな雰囲気に満ち溢れている禅寺も多い。日常の作務こそが「道」を開くのであれば、建てるという作為はいずこへ。ともあれ、松枝城の鬼門、枕木山のほぼ山頂に建つ華蔵寺(臨済宗南禅寺派)は厳しい気候にただ身を委ねているように見えます。「清浄の仏寺、利欲の地」(『狂雲集』)の伝統なのでしょうか、心の清浄とは別問題。開山堂や本堂はとりわけ土台と屋根の損傷が激しく、建築保存という目で見れば、とても痛々しい。枕木山を一人で守っておられる玄進和尚は、やはり一人托鉢に向かい、寄進を募っておられる。時折の茶会などもその一環かもしれません。松平家とも縁が深く、御成の間の座敷には不昧公好み(と思っています)の茶席が設えてあります。しかしよく考えると、その由緒性とは反比例する老朽ぶりは、、一人和尚に繋がれた厳しい禅林の風景そのもののような気がしなくもありません。このような風景そのものを「保存」で括ってしまうと、とても大切な声が「保存」のザルの目からポトポトと別の音を立ててこぼれ落ちていくのかもしれません。「保存」をめぐる問題の構造そのものは比較的単純なのに、現れる位相によって、解き方はかくも難しいとつくづく思います。ようやく実測に取り掛かることができ、そんな想いを抱いています。

2021年3月28日

春の訪れはいつの現在完了形でやってくるけれど、今年の松江の桜はとりわけ足早のようです。ほとんどもう満開のよう息抜きに城山の桜道を抜けていくと、夜間のライトアップの演出で賑わっていました。さぞかし綺麗かと期待していましたが、それほどの群木でもないせいか、それとも人工照明と桜のマッチングか、それとも天守閣に近い場所柄や見る位置のせいか、あまり美しいとは感じなかった。空襲を被らなかった中心市街地には古木も多く残っていて、桜の品性も多様。同じような光に照らされても映えないのかもしれません。それにしても人工照明に照らし出された松江城天守の風格が、圧倒的でした。重厚な石垣の薄暗闇に立ち上がる天守の漆喰壁には時を感じます。建築の壁と光は永遠の主題ですが、主題の現出は、時間と場所によってかくも変幻自在とは。そんなことを思いつつ亀田橋に降りて行くと、またそこにも満開の桜が出迎えてくれました。

2020年12月31日

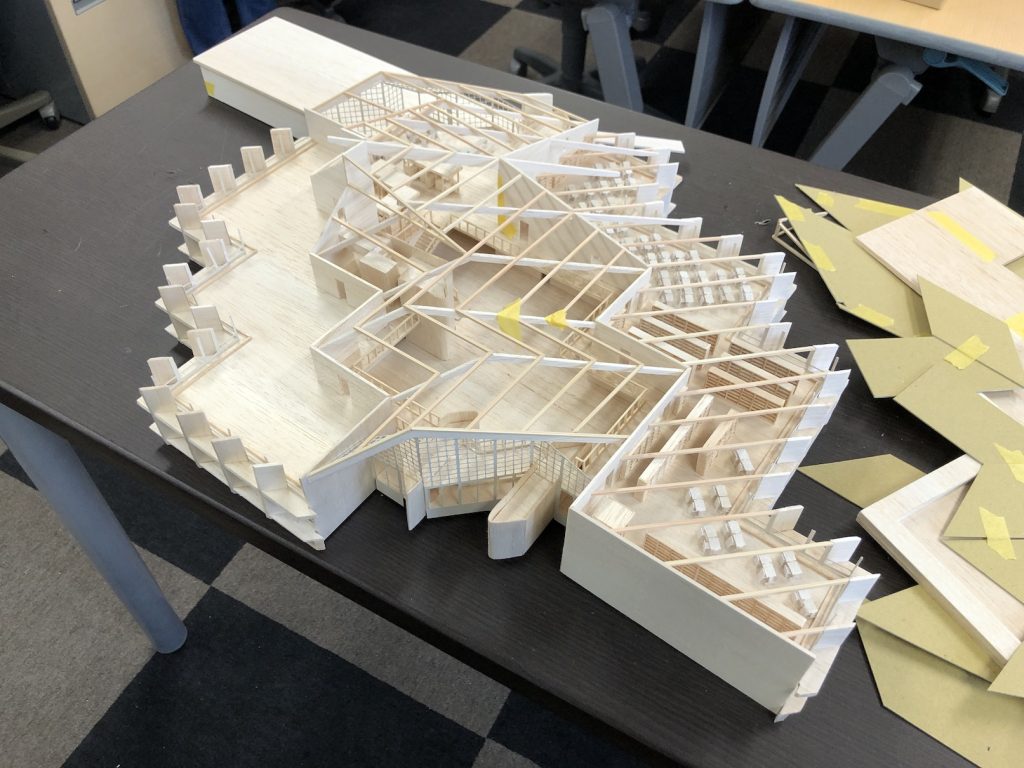

李白酒造で酒粕を頂いて、石川屋さんで正月用の蒲鉾を受け取り、ついでに久木屋さんで木綿豆腐とおから。またたく間に雪化粧。今年は新型コロナ拡大一歩手前のパリに始まり、雪の松江で一年を終えようとしています。これまでにない経験ですが、よいことも多かった。リモートがキーワード(李白の「初しぼり」もよく売れたそう)。遠隔地の共同研究者との会話も密になり、研究室の皆さんとはかえって距離が近くなったところもあった。来年開催される菊竹清訓展のために製作していた模型搬出も終わりました。研究室の皆さんの仕事には、こちらが励まされました。雪が積もっていく菊竹建築を見ながら、そんなことを考えています。

2020年12月5日

「建築模型」は、何度作ってみても奥が深いとつくづく感じます。「再現」でありながら、「レプリカ」とは思えない。基本的には小さくなっていることによって、土地に生まれて土地に死ぬ建築に新しい生命を吹き込むからなのですが、それを超えて存在感があるから不思議です。ミケランジェロのサンピエトロ大聖堂ドーム木製模型も、ランク・ロイド・ライトの帝国ホテル石工模型も、コールハースの新国立図書館プロジェクト模型も、みんな「作品」と化しています。建築物に秘匿されている構築への意思を直截に感じます。生み出すことの生成のドラマを感じます。とは言え、拙いながら自分の手を動かしていると(本当は研究室のメンバーの皆さん)、製作した模型という「もの」であることと同時に、製作する「こと」自体にとても意味がある。一種の感情移入。構想した人間そのものと同化はできないけれど、それに近づいていくことの快楽のようなもの。邪魔くさいお決まりの身体動作を繰り広げる茶人たちも、きっとそうであったに違いない。そんなわけで現在、来年1月から島根県立美術館にて開催予定の「菊竹清訓展」の模型製作中。なかなか建築家菊竹清訓には近づけないけれど、「みんなも菊竹先生になってみる」というこどもワークショップも企画しています。きっとこどもたちの方が、いとも簡単に菊竹さんが乗り移るんだろうな。

2020年11月22日

松江の田原神社は変わらず美しい場所だけれど、ほのかに紅葉するモミジには、また桜とは異なる不思議な力があります。空襲に遭わなかった松江市内には古木の桜も点在していますが、多くはソメイヨシノのクローン。群木の桜は太古の記憶を喚起する何ものかであることには間違いないと思うのですが、鈍感なせいか、一斉に咲く桜の花見に実はあまり場所性は感じられないことが多い。それに比べると、モミジはずっと好きな木だけれど、どれも個性的な表情がある。場所によって違う気がするのは単なる思い込みか。来待石の干支灯籠に幻惑されてあまり意識していなかったけれど、独特の雰囲気を醸し出している。それもどう考えても八脚門や鳥居の建築的な仕掛けが効いている。そう思うと、狛犬の表情も違って見えるから、ますます不思議。ここへ来ることは、いつもよい建築のレッスンです。

2020年10月31日

秋の宵、ドンドン、ドンドンと響き始めました。例祭も近いことだし、どこぞの神社の神事かと思いきや、そのうちにシュードン、パラパラ、ドンパララ。松江・出雲・浜田の三市同時サプライズ花火でした(突然のことで写真がブレてます)。松江市で打ち上げられた宍道湖畔にいたわけではないので、あまりよくは見えませんでしたが、花火は本当に心震えるものがあります。視覚的な体験ではなく、全身で感じ入ります。打ち上げ後の静けさに漂う音の余韻、匂うはずもない火薬の香りは、たしかに視覚的な記憶を超えている。ヘラクレイトスではないけれど、誰もが思索に誘われる。ウィトルウィウスの『建築書』に描き出された原初の家の火も、京都五山の送り火の御霊も、もしかしたら根っこは同じなのかもしれません。はたして、宮殿のスペクタクルに興じるヴェルサイユのルイ14世は、線香花火に無限の宇宙を感じることができたのでしょうか(そうあって欲しい)。

2020年10月18日

秋が本格化する頃に、夏の涼にと手にとった『小泉八雲集』を読み終えました。妖怪話にもろくに関心のない僕は、仏心も霊感も果てしなくゼロ。そして八雲への関心もゼロ。ところが、江戸川乱歩の建築論というのがあるらしいと聞き及んで、小泉八雲都市論でも書けやしまいかという実に不純な動機から読み始めてみると、書かれていることの深みというものを感じざるを得ませんでした。「再話文学」の再現性という問題は芥川龍之介文学にも、飛躍すれば建築の保存論に通じていそう。それにもまして、「化身」と「影」という主題が、八雲文学に重要なはたらきをしていることに関心を持ちました。それはもちろん八雲が日本で捉えた主題(あるいは顕在化した主題)だけれど、ハーンの根っこにつながっていることが微笑ましい。魂の永遠性、有機的記憶の連鎖、自然の微笑と生の深淵が行き交う妖怪話を読んでいると、風景に投影される詩人の魂の声も、死者の霊が忍び込む襖絵も、同じ「宿り」と思えてくる。そうすると、数々の茶人の精神の宿った道具は、「お化け」だったのである。こうしてまことに悦に入っている僕は、何かに取り憑かれただけなのかもしれません。

2020年10月10日

お堀にカモが戻ってきました。夏に散々鳴いていた牛蛙はいずこへ。親子連れと思われるのですが、突然別々に行動をしたりて、実際のところはよく分からない。よく分かるのは、餌を求める気持ちとその俊敏さ。実は、アーティスティック・スイミング(シンクロ)のような動きを繰り出して川底から大物をゲット。しかし今年も猛暑のためか、藻が大量発生していて、水面に繁茂する藻の合間をコツコツと一心不乱に突いております。もしかしたら意外に旨い代物がいるのかも。そう思うと自然の摂理も悪くない。やがて屋形船が通れないくらいに繁茂するために、藻は駆逐されてしまうのですが、これも「摂理」か。そうすると、「摂理」ほど「持続可能性」を探求する生命力(むしろ生命の創造力と呼びたい)と矛盾するものはないのでは。いやもしかして、「持続可能性」の意味を取り違えているのか。「摂理」はまったく宗教的な世界観であり、「如法」とはほんとうに似て非なるものなのか。エサを喰らう罪なき表情が可愛すぎるカモを見ていると、ついメシの種にもならぬ罪深き稚拙な思索を巡らせてしまいます。来月は神在月。もう少ししたら、八百万の神神が出雲に戻ってきます。尋ねてみても、多分宴会で忙しいと思います。

2020年10月4日

中秋の名月を超える頃、「水とうろ」の準備が本格化しています。都市の文化イベントとしてはオーソドックスな方法論ですが、灯籠のほの灯りで松江城周辺を照らし出す光景は、なかなかの趣。「暗い・危ない」(結局、観光活性化にはインパクトが弱い)は野暮というもの。とりわけ武家屋敷周辺を日が暮れてからそぞろ歩くと、雲州の秋を感じることができます。灯籠は堀端を巡るように置かれていますが、武家屋敷周辺では屋敷塀も照らされます。組物に仕組まれた照明機器も巧みで日中はほとんど目につきません。日が暮れると「壁」自らが蛍のように発光する演出です。菊竹清訓の「田辺美術館」は屋敷壁の奥にあって、夜間はその姿を消します。ライトアップしようにも、壁はなくはないけれど、「壁」がない。菊竹建築は、「壁」というよりも「屋根」を照らしたい。積み上がる「壁」よりも大地から生えてきたような「柱」を照らしたい。お城を逍遥すれば、やはり菊竹清訓の図書館や武道館の「屋根」にも出会います。そんなわけで、来年度に島根県立美術館の「菊竹清訓展」では、「菊竹清訓、風景の建築家」という話をしたいと思っています。思い付きで中身は白紙。ただ「屋根」だけが脳裏を漂っています。

2020年9月19日

かつて職人町であった松江の石橋町には、それでも数代に渡る店が何軒か残っています。老浦というほど立派なものではなく、竿竹屋のように固定客を持ち続けて続いているような、日常生活を支える店ばかりです。閉めてしまっていても、町並みをつくる窓の桟などは大正年間のディテールを持つところも多く、元の店舗を想像したりして楽しんでいます。久木屋さんは、以前から気にはなっていたお豆腐屋さんですが、間口も狭く、朝8時頃には歳を召した職人が一人作業場を清掃している様子を眺めていました。しかし通り向かいの駐車場には2台の専用駐車スペースがあるから、それなりに活気があるようにも見える。79歳の主人は20歳の頃から一筋に豆腐をつくり続けていて、薄暗い作業場には機械工程を思わせる道具はありません。さすがに昔ほどの受注はこなせないためにこじんまりとはしているのですが、あらゆる工程が無駄なくこなせる配置になっているように見えます。決して自分から話すことはないけれど、聞かれれば誠実に答えるお人柄。年配者が若輩者に語りかける態度は微塵も感じられず、まるで親しい友人に語りかけるような話ぶり。もちろん大変なこともあるだろうけれど、人の輝きはつくられたものにも反映するに違いない。ご近所のカナモリ醤油店の木桶醤油を添えて、これまたご近所の李白酒造の「ひやおろし」とともに、久木屋の木綿豆腐をいただいて、いろいろな「手」を感じてみたいと思います。

2020年9月6日

菊竹清訓という建築家の名前はともかく、「田部美術館」は万人に愛される建築のようです。所蔵作品が素晴らしいことはいうまでもなく、奥谷に寄り添うように佇む大屋根の下で、松平不昧の茶を感じされる空間は、他では得難い体験をもたらしてくれます。それにしても、コールテン鋼の屋根のヴォキャブラリーそのものは、あまり近代的ではありません。たたら場の高殿建築を参照しているのは明らかなのですが、直喩的というわけではなく、風景に馴染んでいる。「日本的なもの」や「反近代」なんて、菊竹清訓には関係なかったかもしれません。松江の雨風を凌ぐ「庇護する屋根」でありながら、どこか辺りの空気を「招聘する屋根」のようにも感じられる。視覚的な輪郭にこだわり続けた西洋建築の屋根とは違って、奥行きが感じられる。バナキュラー建築独自の力強さは、裏を返せばプリミティヴな身体の普遍性(果ては近代性)にもつながっているわけだし、この建物の魅力もそんなところにあるのかもしれません。パトロンであった田辺長右衛門を担いでいるわけではないのだけれど、他にはない清々さを醸し出すこの建築は「御神輿」のように軽く、そして重い。

2020年8月30日

いつまでも続く季節の盛りは永遠に「続くように感じられても、ほとんど同時にやってくる次の季節の予兆が閉じ込められているようです。都市の装いがあまり大きく変化しないからか、とりわけ雲の肌合いに敏感になりました。いつもの稲荷橋から見る夕焼けは、まだまだ夏だというのに秋の気配。出雲大社に抜けていくような夏雲が少しこちらに近づいて、神在月にはまだ早いけれど、少し親密な様相。松江城外堀は京橋川の支流で、稲荷橋と新橋に分岐してそのまま宍道湖に流れ込んでいるから、そもそも西方の大社とは地理的につがっている。大橋川を経由すれば、東方の阿太加夜神社ともつながっている。大池へ注がれていた京都の川とは違って、雲の向こうとの「近さ」は、そんなところにも訳があるのかもしれません。インドの太陽光の移ろいそのものを色彩で表現しようとしたル・コルビュジエ。闇のなかでアヘンの匂いを頼りに書いたプルースト。朝の光を愛したバルチュスなら、八雲の世界をどう描いただろうか。

2020年8月22日

京都のクーラーのない古いRC造の狭い研究室で仕事をはじめたからか、のっぺらぼうの快適空間はどうも仕事がはかどりません。ものを書くのも脳内アスリートみたいなものだから、太陽の光に招かれてスポーツをするのと同じ感覚なのかもしれません。でも、台風とか大雪とかになるとなぜがワクワクして外に飛び出したくなるのはこどものサガのようなものだから、セミがジリジリと鳴いて蒸し暑さを助長する特殊な状況が、単に脳を刺激しているだけのことかもしれません。「太陽があまりに眩しかったから」。掃除です。このクソ忙しいのに、と我が脳内の不条理を感じつつも、なぜがはじめると清々しくなります。つまり美学。お仕舞いならさっさと水屋に下げればいいものを勿体ぶって清めている茶の作法に、西洋と日本の「美」の根本的な違いがあるんじゃないか。決して西洋哲学のような「否定」ではないけれど、「非」や「不」は掃除なんじゃないか、机を支える棚の隙間を拭きながら想う。そうすると完結することのない掃除の営為は、「イデア」に対する「道」に繋がっているんじゃないか、とワシーリーの椅子を拭きながら想う。やっぱりパルテノンの美と利久の茶巾の美は意味が違う、などと想いながら、禅の公案ならすぐさま「喝」ですね。

2020年8月10日

松江城千鳥橋には一匹の野良猫が住んでいます。名前はありません。これ以上ブサイクな猫を見たことがない、というほどの佇まい。アイテムは同じはずなのに、「ご隠居さん」(2020年5月31日)とは天と地ほどのブサイクぶり。顔面に放たれた大きな黒斑は、コロナ対策のマスクでもあるまいし、「ブサかわいい」などの言葉さえ思いきません。たまに絶世の美猫を連れていて、不調和の美を超越した雰囲気を松江城内に放っています。当然、城内では餌やりは固く禁じられていて、一体何を食べて生きているのだろうといつも不思議です。でもやはり、どこにでも「ザラザラ親父」(密かにキャットフードをあげにくることを癒しにしているどこか孤独なおじさん)がいて、このあいだも餌をもらっていたから「親父」さんを待っているのかもしれません。餌をやらない僕にも結構懐いてくれているのですが、ここが城外のお屋敷道路であれば、立派な地域猫。そこかしこの家に出入りして鼠を駆逐し、おそらく一つではない名前を持ち、コミュニティをつなぐ。ところが、数十メートルのことが名もない彼を厳しい環境に置いている。城内も屋敷道路も同じ公共的な場所なのに、一元的に管理されている場所の公共性は、人情を許さない。義理も果たせない。『義理と人情』の江戸的情緒(源了圓)を硬直化させる。愛おしさは一方通行。公共性はやはり緩やかにあるべきだ、などと「親父」さんを待っているいまだ名のない彼に熱く語りかけても仕方がないのだけれど、どこかに「逃げ」や「空き」をつくることの大切さは、建築でも同じですね。

2020年8月1日

雲もありさまは刻々と移り変わりますが、夕焼けの風景もまた一瞬です。絵に描こうとするとその瞬間に別の姿が目に映る。写実的な夕焼けの絵画は、言わずもがな、いま・ここの心象風景です。モネの「印象、日の出」は1872年のあの時間に、ル・アーヴルのあの場所で閉じ込められた風景です。そのモネに感じ入ることがいる日本人がいることも芸術の力ですが、一度ル・アーヴルのあの場所にリアルに立ってみると現実が違って見えるのも芸術の力。「イリュージョン」がル・アーヴルにいる僕の現実と溶け合っている(マルロー美術館でも同じような奇跡が待っています)。モネは夕焼けを人間的な営みと対比させましたが、武家屋敷の板壁に溶け合った夕焼けの色彩そのものが奇跡のように感じられます。光と影の二元論はここにはなく、ただ刹那的なものが宿っているように感じます。ちょっと前の「花を飲み待たらん人に山里の雪間の草の春」の季節でも、もう少し先の「浦の苫屋の秋の夕暮」の季節でもなく、立ち止まることのない生命の躍動をもたらす季節は、ここかしこに宿っているようです。

2020年7月25日

「書物」は、ありきたりですがそれ自体生命を持っていると改めて感じます。御茶ノ水博士とアトムはちょっと違うかもしれないけれど、人生の履歴の重みはもはや「文体」という概念を超えて書物の血肉になっている。年齢の問題ではないのは言わずもがなですが、人間としてとても追いつけないような(でも少しでも近づきたいような)著作が我が手元に生きているのは、出会いの幸運以外にありません。伊東豊雄先生のところから『美しい建築に人は集まる』がやってきました。いつもご丁寧に新刊を送っていただくのですが、これまでの著作・作品集にも増して、心が震えました。僕は松江にやってきて、「建築論研究室」を立ち上げたのだけれど、その「建築論」を勝手に「美しい建築のレシピ」と隙だらけに定義していただけに、とても励まされました。今や建築の世界は「用」と「強」の時代。それに抗って「美のレシピ」。問題はその「美」の内実なのですが、伊藤豊雄先生の語り口、書き振りはいつも自然体。それでいてかなり直截的に奥底に訴えかけるものがあります(布野修司先生の文体は土の香りがします)。言わんとするところはまったく違っているとはいえ、安藤忠雄さんにもそういうところがありますが、むしろ対照的な難波和彦先生の著作も読後に同じ余韻を残すのは、気のせいでしょうか。

2020年7月19日

松江市には、鼕(どう)庫と呼ばれる倉庫が各町内にあります。秋の鼕行列にはそこに収められた拡張の鼕宮が市内を廻り、太鼓と笛の調で五穀豊穣の厄払いをします。梅雨も開ければそろそろ鼕開き。あの変速ビートを体に染み込ませるために、毎日夕刻に練習が始まる季節ですが、我が町内も今年はコロナ禍でひっそりと静まり返っています。ここ実は、川端康成と芥川龍之介の旧邸跡地です。芥川龍之介は背後にひっそりと佇む松江城天守閣を外来文化の日本化として高く評価したのですが、城山の北側に住まいを構えていた小泉八雲にとっては、グロテスク。八雲は搦手門から城山稲荷神社を通り抜けて島根県尋常中学校に通勤していたと思うのですが、現実に幻想を重ね、妖怪の表徴が見えがくれする風景に敏感であった八雲の目には、松江城天守閣は似合わなかった。それでも、松江城天守閣がずっとそこに有ることは、とても奇跡的なことなのではないかとますます感じるようになりました。建築の永続性のことではありません(明治27年の大修繕までは原型を留めないくらいに痛んでいました)。自己の存在基盤の投影というよりも時間への想像力を喚起させるものとして、松江城は少しずつ目に見えない変容を遂げながら今日もここに有ります。

2020年7月11日

いよいよ紫陽花が美しく感じます。毎日眺めていると紫式部もほのかに色味を帯びてきたようで、どの草花も水に濡れると風情があります。町中の至るところに点在するこうした植物が雑草ではないし、かといって丁寧に育てられているわけでもなさそう。紫陽花が終われば盛夏を迎えますが、移ろっていく空気の気配が植物と呼応してより美しく感じさせるのかもしれません。どの季節でも「弁当忘れても傘忘れるな」は松江の鉄則。突然の雨かと思ったら、気まぐれに止む。本当は「気まぐれ」ではないのかもしれません。城山の背後に見えがくれする稲荷神社の稲荷真左衛門が降らせているのかも。実際、神事がある時間帯はいつもは絶え間なく語り合っている鳥たちの声が止みます。僕は霊感ゼロで、宗教心も希薄ですが、超越的なものの想像力にはたいへん惹かれます。キリスト教建築でもそれは同じ。ゴシックのガーゴイルはさながら動く水の彫刻化。東洋であればむしろ雨の滴る音の世界。「建築と雨」というテーマはとても興味深いと思います。

2020年7月4日

松江には小規模の社寺仏閣が多く、禅寺も庶民生活に根付いています。なかでも臨済宗妙心寺派の萬壽寺は、とても興味深い伽藍構成で、一本道の突き当たり。現存する建築物は270年前の再建ですが、本地での開山は17世紀。松平直政から拝領した屋敷地であり、本堂前には勅使門もあってその由緒を物語っています。本堂の奥は典型的な出雲庭園で、低木を配して短冊石が斜面に組まれています。塔頭はなく、前世までの墓が大切に祀られています。茶室とその待合も備えて茶禅一味を体現し、それがなおかつ生きている。築城当時の古地図ではこの辺りはまだ町割が整備されていなかったようなのですが、一直線の前面道路は菖蒲川を埋め立てたと言われ、どうやら当初の屋敷地を整備するために計画されたようです。この履歴によって、この土地一帯がまるで禅寺の境内の一部のように感じられます。方や境内の建築的ヴォリュームは厳格な対称性が崩れていて、どちらかといえばピクチュアレスク。意図的に計算されているように見えるのは、気のせいかもしれません。それでも、山門脇の座禅堂に参禅せんとすれば、奥谷の山々と眼下に広がる城下町の気配が一体となって身体を流れていくようです。「空」とは、自他の絶対的肯定(西洋的な意味ので否定ではなく)。その先にある身体の輪郭の点線化の限りないプロセス。たしかに創造的なプロセス(鈴木大拙)。ここにしかない時間と場所は、ここにはないかつての場所とつながっていることを感じる仕掛けが見えてきます。

2020年6月27日

自動車が好きすぎて乗らなくなって久しいけれど、公共交通機関からもなんとなく足が遠のいて、パンデミックの波乗りのごとくますます歩くようになりました。スマホを見ながら歩けない僕は、書物を手に広げて歩くこともありません。しかしかと言って書斎でじっくりでもなく、なんとなくそこらへんで読んでいるから、歩くこと、考えること、読むこと(もしかしたら書くことも)どれも同じようなものかもしれません。それにしても、実にいろいろな歩き方がある。『歩行する哲学』(2018)に登場する哲学者たちは実に面白い歩き方をしていて、その歩き方の「くせ」が哲学的思考をつくっていることがよく分かります。プラトンの「洞窟の隠喩」も、仏陀の「中道」も、ヘーゲルの「弁証法」も歩き方そのもの。そして多くの場合、それが日常化した歩みの持続的なはたらきであることにも気づかされます。『天才たちの日課』(2014)には創造的人物の実に変態的な、どれ一つとして同じではない日常が描かれていて大変勇気づけられますが、それでも散歩の偏愛は共通しています。残念ながら、人生の寿命と散歩の距離は必ずしも比例ないし、作品のクオリティーにも無関係しないようですが、「語る建築」や「沈黙する建築」よりも、どちらかというと「歌う建築」や「歩く建築」が生き生きとしていて美しい。そう思うと、永井荷風はピンと来ないけれど、『断腸亭日乗』はやっぱり面白い。

2020年6月20日

辺りはアルカリ性の土質のようで、堀端の松の木に寄り添って、梅雨の季節に赤色の紫陽花が咲いています。あまり馴染みがなかった色彩だけれど、土とのコラボレーションがよい風情を醸し出しています。ここにしかない個性的な赤色です(なぜか江戸の町では、薄青色の紫陽花が咲いていて欲しい気がします)。建築は場所の芸術ですが、土との関係は紫陽花の色彩ほど視覚的に見えるものではない。それでも官能的なところもあって、石材などは地域固有の色をしています。島根県庁を飾る県内産の大芦石もしかりですが、ロマネスク教会堂などの石積みはとても肉感的。同じような型でも、となりの村のロマネスク教会堂は全く違った色彩の石積みで、どれ一つとして同じ教会堂はありません。木材になるともう少し微妙です。台湾産の檜と日本産の区別は、僕には難しい。養生の違いは、匂いでなんとなく分かるかもしれません。煉瓦の違いもなんとなくわかるような気がしますが、コンクリートになってくると、むしろ積み方や打ち方の問題になってきます。チャンディガールのルイス・カーンの壁とル・コルビュジエの壁は、同じものと思えないほど。人間の手の痕跡が別のかたちで現れています。そう思うと、人間の肌が、最も敏感に大地の土と反応しているのかもしれません。やっぱり、農夫の靴を発見したゴッホは、目利きですね。

2020年6月15日

「金」のラッパ。オンライン型の講義で準備している資料には、パワーポイントのデータに逐一、金のラッパのアイコンをつけて解説しています。これが結構手間がかかるのですが、やりだすとなかなか楽しくて、つまらないオチなどを考えていると、「本にできそう」などと邪念が湧いてきて、金のラッパが勝手に喋りだす始末。これはどうやら、金のラッパに何かが乗り移っているらしい。「金」は大変魅力的な存在です。空間の彩りとしては、金は黒とともに難しい色彩です。黒に関心をした建築作品はありませんが、アンリ・マチスの絵画作品の黒はとても好きです。クライン・ブルーがクラインにしかない青のように、マチスにしかない黒が表現されていると思います。一方の金は、秀吉+利休の金の茶室はレプリカで眺めたことはあるけれど、記憶に残るほどではなかった。伊勢神宮の式年遷宮のとき、御白石持ち行事で見た内宮新社殿の金に輝く鰹木は印象に残っています。すべてが清められて自然のはたらきだけが静かに動いている、そんな感じです。そんな「気配」が乗り移った講義は、オンラインの動画に比べて退屈かな。

2020年6月7日

昨年秋、島根県立美術館では「黄昏の絵画たち」という素晴らしい展覧会があったけれど、宍道湖に暮れていく夕焼けはたしかに美しいと感じます。夕焼けそのものが美しいというよりも、出雲の神々の宇宙の一つの現れとして「雲」が存在感を放っているようです。西洋の絵画では「雲」は背景。太陽や月が宗教や科学と結びついて芸術に表現されたけれど、普遍の「太陽」とは違って、場所によって雲はそれぞれ個性的。「雲の存在論」。雲下に在るものを見張っている。雲を掴むのではなく掴まれている。描きたくなる所以です。油彩画と違って、水墨画の場合、前景から描いていくことが、場所によって掴み方に違いがあることと関係しているかもしれません。

2020年5月31日

ご隠居さんをしばらく見かけませんでした。人間ではなく、純白に黒ブチの地域猫のことです(もしかしたら雌かもしれません)。とても半野良とは思えぬ佇まいで、ときどき畑をのんびりと散歩しています。畑といっても城下町のど真ん中。江戸期代の武家屋敷の地割に分筆を重ねた挙句に生まれた旗竿地に営まれている個人の畑です。なにせ松江は堀尾吉晴の築城以来の「花はたけ」の土地柄です。大名庭園ではなく、「花はたけ」。動線なんぞは無視して南面のお庭を構える住宅が多いのですが、裏庭には畑かと思いきやいわくありげな雪見灯篭があったり、古木に注連縄が巻いてあったりします。五穀豊穣を祈る地鎮めの名残の「ニワ」だか、生活の生業の残存としての「ソノ」だかよく分からなくなるときもあります。もしかしたら、磐座に鎮座するご隠居様は、巫女なのかも(おそらく雌に違いない)。

2020年5月23日

我が町内は結構濃い人間関係が保たれていて、秋の鼕行列は数ヶ月がかりだし、遠足みたいなのも結構ある。面白がって、基本的には万難を排して参加しています。いつかは松江城山の植物探索というのもありました。城山には雑草みたいに見えてミクロのレベルでいろいろな個性を持った植物の宝庫。食べられるものやら燃料になるものやらが、しかも戦略的に分布していて、いろいろな名前がついている。以降、城山がまるで植物民都市に見えてきて、最近は個別に「お元気ですか」と声をかけています。唯名論と実在論について整理してみたいという欲求に駆られます。人間世界でも、松江市役所は「松江市役所」ですが、実はフリードリッヒ・シンケルの「旧博物館」ではないかと思い出すと、もう止まらない。とても清楚で美しい新古典主義建築の佇まいに思えてくる。残念ながら取り壊されますが、「新松江市役所」にはすぐ忘れそうなチャーミングなカタカナ名称がつくのでしょうか。

2020年5月16日

書物がそれ自体存在感を放つことは、数寄者には常識だけれど、「お道具」と呼ばれるものもまた特別な存在です。道安風炉もまた、少なくとも僕にとっては、ハイデッガーの「道具連関」の世界にはない。かといって「作品」でもない。使って「なんぼ」のものではあるけれど、そこには心が「宿る」ということは、使っているうちに、その「なんぼ」が分かってくる。使ってきた茶人が何人もそこに居る。誰かの所有物だけれど、誰かに引き渡される。そうこうしているうちに、また道安がやって来る。そんな感覚です。春の湯が湧き立つ道安風炉もまた、写本で埋め尽くされたボルヘスの「バベルの図書館」に匹敵する、恐ろしくも美しい風景です。

2020年5月10日

パンデミックという現象は、たしかに「都市」という発想を考え直すほんとうによい機会です。パリでもはやくから、アパルトマンの「ベランダ」が共同的な都市生活の仕掛けとして見直されたりしていますが、都市の「モビリティ」については、逆の様相を呈しているように思います。「自家用車」という概念は少なくとも都市においては崩壊しつつある、と考えている人もいるけれど、ここにきて「三密」問題。「自家用車」の方が安全だったりします。そんなわけで、職場までは歩くことに。城下町松江は鉤型路や丁字路、それに勢溜がいたるところにあって、そもそもバスで文庫本を読むことさえ至難の業ですが、歩きはめっぽう楽しい。前からうすうす気づいていたのですが、歩いていると、やたらと理髪店が目に入る。地方都市の典型的な現象かどうか分かりませんが、とにかくある(西インドもそうだった)。3km弱の職場まで、数えてみると13店舗(背後から交差してくる道路のそばにある店舗を見落としていることにこのあいだ気付いて、正確には14店舗)。待ち合いのソファ、カラス棚の仕切りを挟んで、前向き洗面台付き散髪椅子が3台、隅部にテレビという空間構成。理髪店の標準設計があるのかな。さらに暇そーな店主がソファーで新聞を読んでいれば、理髪店の普遍的風景の完成です。さらに驚くべきことに、都市風景としても緻密に計算されている(ように感じる)。どこかの理髪店を発見すると、たいてい別の理髪店が1店舗だけ視野に入ります。誘われるようにしてそこにたどり着くと、その視点場からまた次の1店舗。そしてまた・・・公共空間のサイン計画の基本が押さえられています(ように感じる)。まさに都市の回遊式庭園。でも例外もあって、たまに2店舗が同時に視対象となるときがあります。3店舗以上の「理髪店銀座」は、いまだ発見できていません。

2020年5月5日

いわゆる積読(つんどく)の風景です。何か自虐的な意味で言われるようですが、読みたいと思いながら、読めていない書物の風景ではありません。床間に掛け軸を飾るように、ニッチに彫刻作品を置くように、はたまた神棚を飾るように、どちらかといえば「崇める」ような眼差しの風景です。崇め奉られているのは、フランソワ・ラブレーのTraité de bon usage de vin, 1564(『ワインの嗜論』)の復刻とレイモン・オリヴェの『フランス食卓史』(1967)の邦訳。どちらも、挿絵の版画が素晴らしい。ここにブリア・サラヴァンの『美味礼讃』などが重ねてあれば、メインディッシュにふさわしいのかもしれませんが、それは野暮というもの。ラブレー本はパリのFNACで暇つぶしにとフラッと求めたものだし(6.2€)、『フランス食卓史』にいたっては、足湯のお伴にとしんじ湖温泉駅の100円本棚で見つけたもの。ところがずっと卓に置いておくと、なぜかどんどんと存在感を増してくる。ヤバイと思いつつ、そのままおもしろがって置いたままにしていると、ラブレー本なんかはパンタグリュエルよろしくだんだんとドヤ顔の様相を見せ見せ始めてきた。これはもっとヤバイ状況になっていくことは自覚しているものの、本棚に仕舞うと(というより、本棚が自宅にないという絶望的な状況にもあるのだけれど)祟られそうで、そのままにしています。

2020年5月1日

パンデミックは松江にも。とにかくカフェが閉じているのは、生存本能が脅かされる事態です。いつものような営みは、宍道湖のシジミ漁と神社の祭事、そして松江城内の植物たちくらいかも。ひっそりとした城山のかたわに、椿がいつまでも咲いています。白い花との対比が綺麗なのは、ベンチがあるからかもしれません。椿はそろそろ終わりですが、ベンチはそこにずっと有る。でもベンチはいつか朽ち果て、撤去されます。そして季節が巡れば、椿はいつもの美しい姿を現します。ベンチは「座」。空間のはじまりとおわりを暗示しているようで、なかなか建築的な風景です。