アイオワ大学との合同ワークショップ

2025.3.3~3.5にかけて、島根大学にてアイオワ大学(アメリカ)と合同のワークショップを行いました。

研究室からは16名が参加し、7チームに分かれてアイオワ大学の学生と共に旧一畑百貨店跡地へのホテルの計画と、松江駅周辺の活性化を目的とした再開発の提案を行いました。

3/3 AM:敷地調査 PM:作業

初日の午前中は、小雨が降る中班ごとに松江駅周辺の敷地調査を行いました。何度も見てきたはずの松江駅でしたが、アイオワの学生たちの視点は新鮮で、今までと違った角度から見慣れた場所を捉えなおす良い機会となりました。

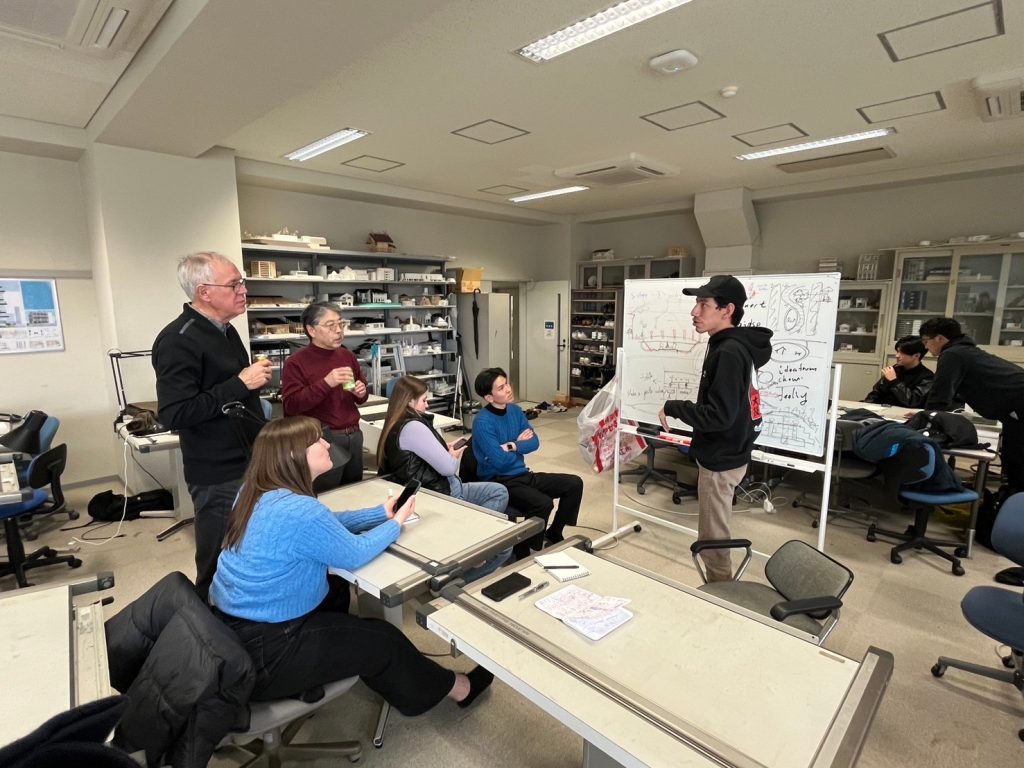

午後は敷地調査から得た情報をもとに、各班でホテルに必要な機能や動線などを検討しました。はじめはアイオワの学生とのコミュニケーションに苦戦する班も多く見られましたが、だんだんと打ち解けていき、次第に活発な意見交換が行われました。

3/4 作業

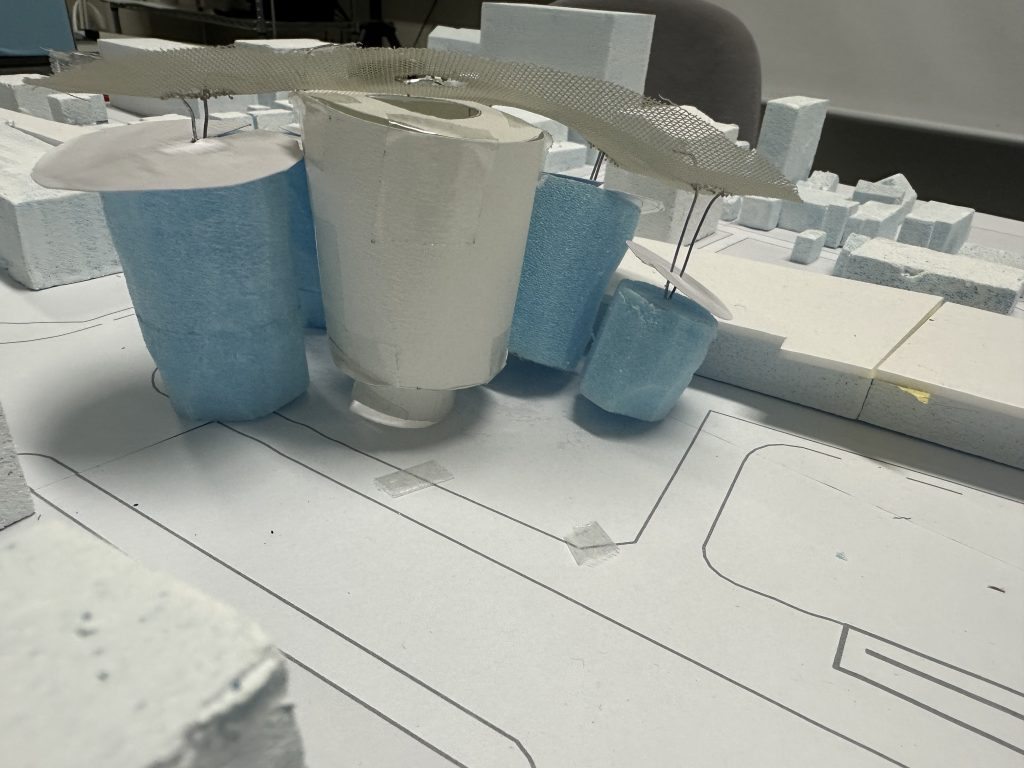

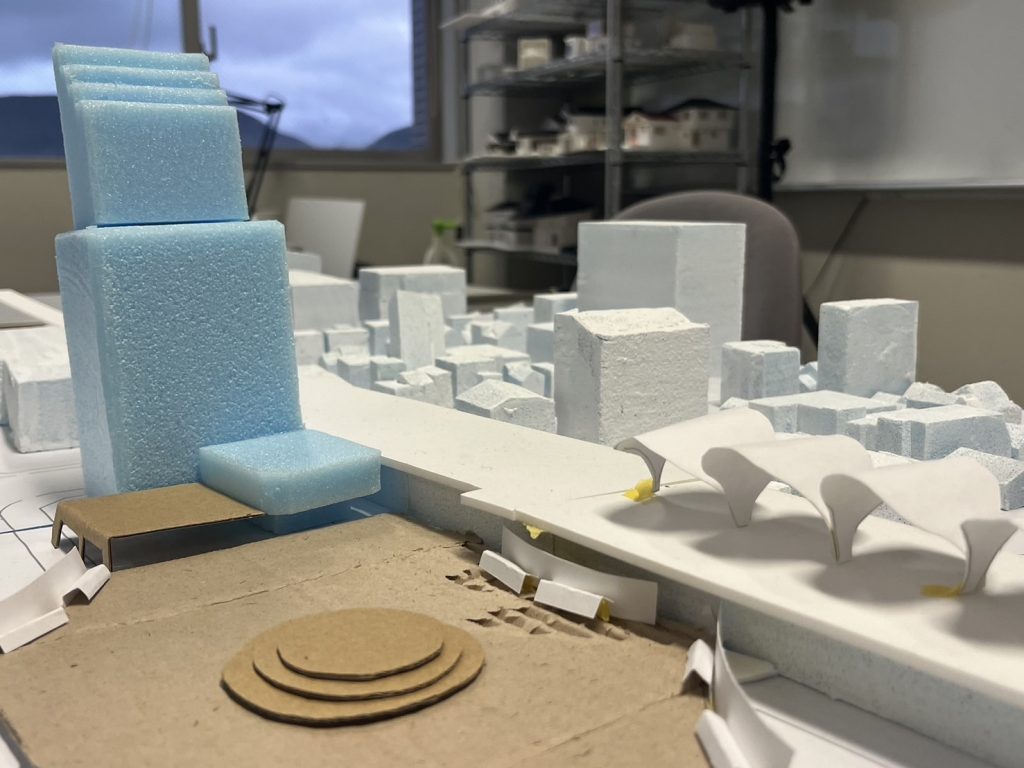

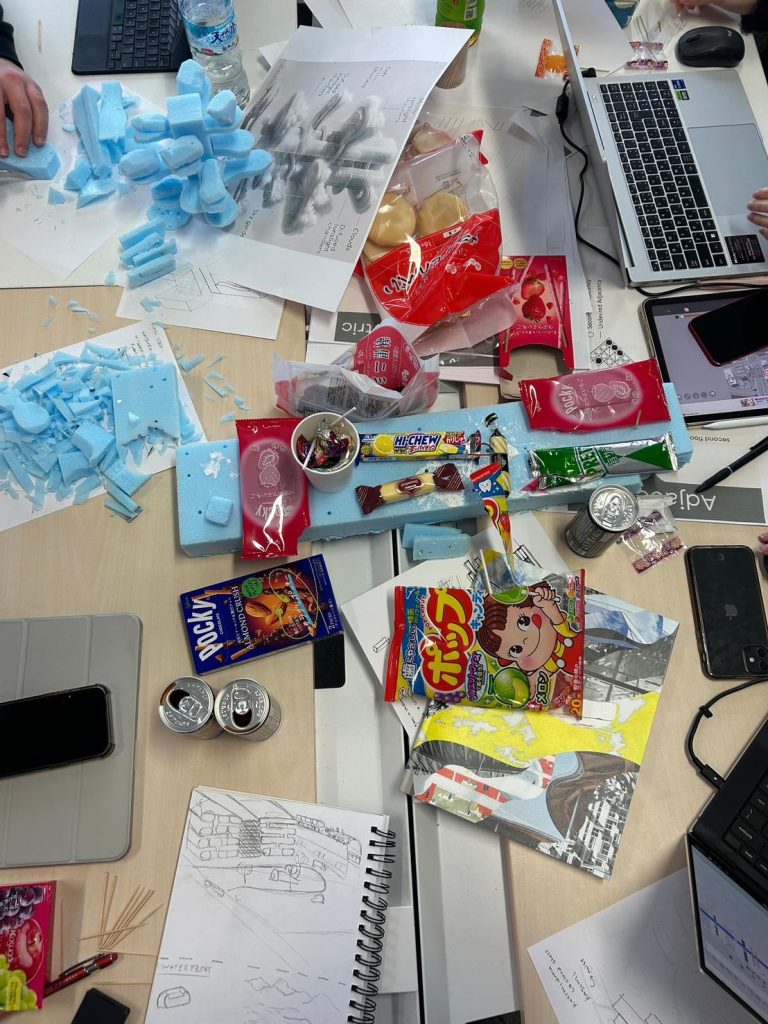

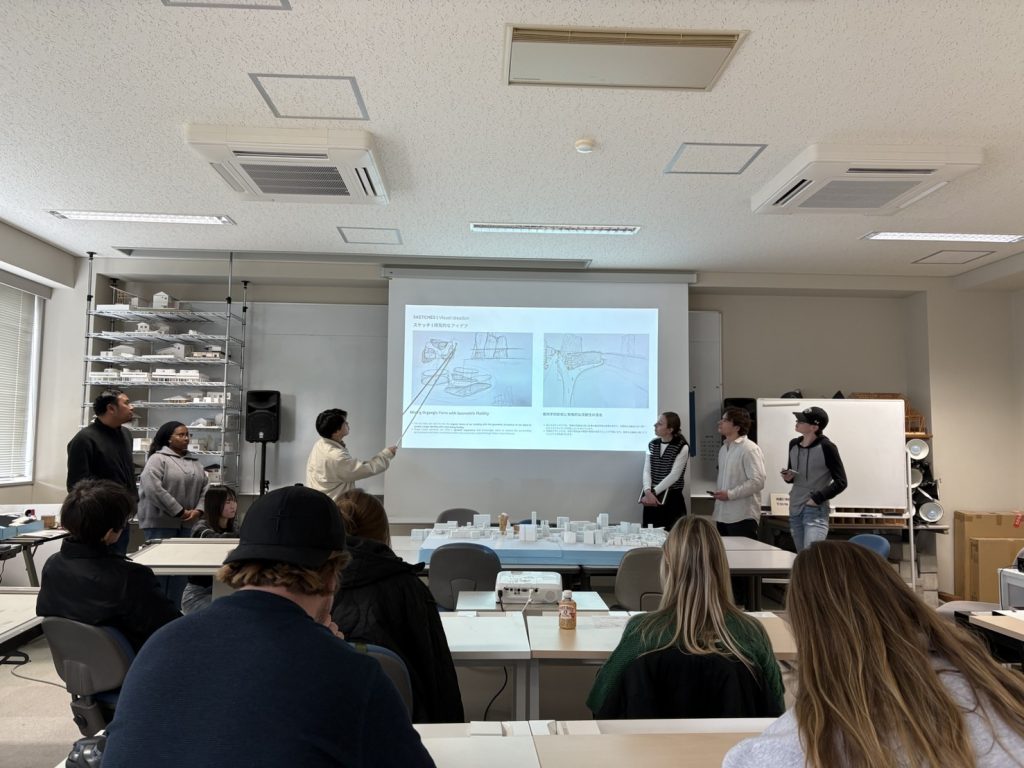

2日目は終日製図室にて作業を行いました。初日と比べて議論がより活発になり、模型やスケッチを用いたアイデア交換も見られました。

お昼の時間には各班ごとに周辺のご飯屋さんへ行き、日本食を紹介しました。

3/5 AM:プレゼンテーション PM:街歩き

最終日のプレゼンでは、各班ごとに3日間のワークショップでの成果物を発表しました。

各グループの提案内容・感想

1班

1班では現地調査で感じた薄暗さを課題に、松江らしさである水を用いながら検討しました。形態的には地面の解放と建物内のヴォイドを手法的に取り入れ、ゲストだけでなく松江の中心地として地元の人々も集える場を計画しました。

3日間という短い期間でしたが、非常に濃密な時間を過ごしたと感じています。驚くことが多くありましたが特に、アメリカと日本の設計プロセスの違いには大きな驚きを感じました。日本とアメリカ、両国のプロセスを通じて出来上がった成果物は、日本人から見ると「アメリカっぽさ」を感じますが、アメリカ人の視点からはどう感じるのだろうかと外国人の目線で建築を捉えるという新鮮な感覚を味わえました。

修士1年 冨永

学部2年 辻上

2班

2班の提案は鳥居をくぐり、雲の上に登る天空温泉のあるホテルです。これは出雲大社の歴史から要素を抽出して考えられています。

はじめに班員それぞれの好きなものの形や建築要素などを出し合い、共通する「flow」という要素を見つけました。この「flow」という要素を中心に人がホテルに来るまでの動線に鳥居のような大きなリングを点在させ、ホテルの外観は雲を連想させるような形を計画しました。

アイオワ大学の中村先生からアドバイスをいただいた時に理論的になりすぎず、自分が綺麗・美しいと思うものを大きく捉えて計画を始めようとおっしゃていたことが印象的でした。

学部4年 安

学部3年 斎藤

3班

3班は、松江の水辺の風景と人々の暮らしが密接に関わっている点に注目し、自然と文化が調和する空間を提案しました。ホテルに加え、公園、歩行者専用道路、パビリオンなどを計画し、松江駅周辺から大橋川までを歩行者が自然を身近に感じられるエリアとしました。また、全体のデザインには水の流れや燈籠をイメージした要素を取り入れ、松江が「水の都」であることを象徴するランドマークとなることを目指しました。

設計を進める中で、アイオワ大学の学生たちの大胆な発想やデザインプロセスは新鮮で、多くの刺激を受けました。また、設計以外でも大学生活や日常についての様々な話を聞くことができ、非常に充実した楽しい3日間となりました。

学部4年 大石

学部3年 和田

4班

私たちの班は日本の神話をコンセプトとし、天上の世界をイメージした構想を行いました。ホテルは観光客だけでなく地元住民も利用しやすいように下階に温泉施設、小さな店舗をいくつか配置し、生活に密着した施設になるよう計画しています。上階にはレストランを設けて、訪れた人が上下階をできるようにします。

空のイメージを発展させ、形態は霞棚から着想を得ました。フロアごとの階高を変えたり、空間を互い違いに配置していくことで空間の抜けが生まれます。視線や導線が同フロアだけで完結するのではなく、異なるフロア、また駅や水辺にまで広がっていきます。

今回のワークショップでは神話や天空の世界といった大きなイメージを都市に反映させていくことが非常に面白かったです。これまで私はできるだけ細かい方針を決めてから設計課題に取り組むことが多かったので、アイオワの学生がイメージだけをもとに次々と施設を作り上げていく様子が新鮮で印象的でした。

博士2年 TARVERDIYEVA LAMAN

学部4年 庄野那奈

学部3年 石松彩音

5班

3班は始めに、自然界に見られるプロセスとして幾何学的なものから流動的なものまではグラデーションのように繋がっていると考えました。このプロセスから派生したモチーフとして長方形の硬い形、岩、木の枝が広がる様子、雲という4つの素材を決めました。

これらのモチーフを遊歩道やホテルの内装に落とし込むために、紙やダンボールを使って沢山の案を出し合っていく中で、模型を用いて試行錯誤していると偶然できた形から着想を得られることが多くありました。普段頭で考えるだけでは思いつかないような発想も思いつき、より柔軟な考え方が出来たと思います。

アイオワ大学の学生たちと設計していて、自然界にある形のプロセスの考え方がとても印象に残っています。それぞれインテリアやランドスケープなどを専門で勉強しているため、一緒に設計をしていて初めて知ることもあり、とても勉強になりました。

学部4年 田中

学部3年 門田

6班

アイオワ大学とのワークショップは短い時間ではありましたが、チームのメンバーたちにとって貴重な経験になりました。わずか3日でコンセプトを出さなければならなかったため、積極的に課題に参加しました。そして、課題が行進しながら、敷地を良く理解するため大雨が降っていても現場調査を行なっただけでなく、昼休みを活用し敷地まで歩いてインスピレーションを得ることもありました。今回のワークショップを通して、初めて外国からの学生とコミニュケーションツールとしての「英語」が重要であること、AI技術を活用した設計意図の表現方法も勉強しました。また、チーム内で役割分担を合理的にするか、問題解決能力も問われた3日間でした。

改めてこのワークショップは今まで私たちにはなかった新たな知見を得る場となりました。この場をお借りいたしまして深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

学部4年 周

学部3年 小村

7班

It was an enjoyable experience to interact and collaborate with architecture students from Iowa State University. There were many valuable lessons to learn, especially in understanding their architectural ideas and how they relate to the local conditions of Matsue. I also realized that visual representation is a universal language that bridges barriers of language and culture.

Our design concept was inspired by the fluidity of water, a characteristic of Matsue. We focused on connectivity, aiming for our designed facility to be well integrated with other public facilities and the city’s circulation and spatial structure. The dynamic aspect of our design is reflected in the hotel façade through overlapping floors and a modular commercial space on the ground floor.

I am very satisfied with our results and am grateful for the opportunity. I also hope for similar opportunities in the future.

博士1年 NOOR ZAKIY MUBARROK

学部3年 大野

学部3年 中野

おわりに

長いようであっという間の3日間でしたが、大変学びが多い数日となりました。当日を迎えるまでは慣れない英語でのコミュニケーション、アメリカ人の熱量についていけるのかと不安なことが多くありました。ふたを開けてみればそんな不安は感じることなく、楽しく活動ができました。建築という共通の関心があったからこそ、言語や文化、場所を超えて出会い、コミュニケーションを取ることができたのだと思うと深く感動します。

このような貴重な経験ができたのは、アイオワ大学の中村先生のお誘いがあったからこそです。ありがとうございます。特に2日目、中村先生がご自身の人生について赤裸々に語ってくださった時、私たちと同世代の時に単身アメリカに渡られたということに大変刺激を受けました。

最終発表までオンラインでの共同が続く予定ですが、引き続き楽しみながら設計ができれば嬉しく思います。