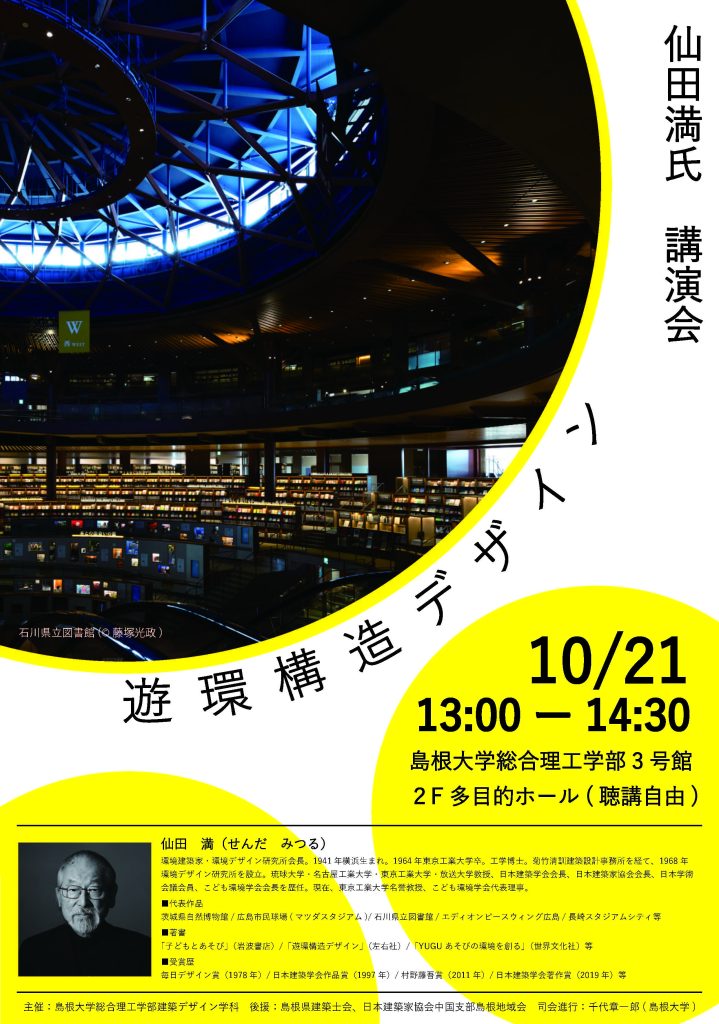

令和7年度 仙田満氏講演会「遊環構造デザイン」

2025年10月21日、建築家の仙田満さんを島根大学にお招きし、講演会を開催しました。

講演会には本学に在籍する学生のほか、一般聴講者も含め多くの方々に参加していただきました。

仙田さんは「こども」、「あそび」、「環境」の関係を課題として、50年以上にわたり継続的に研究・設計活動を行われています。

講演タイトルに含まれる「遊環構造」は仙田さんがこどものあそびに対する研究活動を通じて見出した、こどもがあそびやすい空間の環境のモデルです。今回の講演では、「遊環構造」の成立から発展まで、研究や作品の紹介を通じてお話しいただきました。

遊環構造デザイン

環境建築家とは

講演でははじめに、卒業論文や設計活動、そして菊竹清訓建築設計事務所時代に担当された「こどもの国林間学校」を通じて芽生えた“こどもへの関心”の原点についてお話しいただきました。

また、日本の若年層における自殺率や幸福度の現状に触れたあとの、「こどもの生きる場をつくる建築家の責任は重い」という言葉は印象的でした。その後に紹介された「軽井沢風越学園」では、教室空間に関する研究の成果をもとに、こどもたちがのびのびと学習できる画期的な校舎が提案されており、従来の学校建築では見られないこどもたちの様子から建築空間が人間の活動に与える影響の大きさを再認しました。

さらに、菊竹清訓の設計における三段階論である「か・かた・かたち」にも言及され、特にあそび環境に対する「かた」への強い関心から、菊竹清訓との関係や事務所での経験が仙田さんの思想や活動に与えた影響を感じることができました。

遊環構造デザイン

つづいて、菊竹さんの「かた」の考えかたと、遊具を通じたこどものあそび環境の研究により見出された「遊環構造」の仮設について、検証としての作品を通じて紹介していただきました。講演全体を通じて紹介された多くの作品には、こどもたちが楽しそうに遊ぶ姿が写された写真が添えられており、「遊環構造」が実際にこどものあそびに寄与している様子が伝わりました。

遊環構造デザインの新しい展開

「遊環構造」を発展させ、安心基地、好循環環境を生み出すための新たな要素としての「D字体」について、作品を通じて紹介いただきました。

Dの字型を基にした平面形状の操作は明快でありながら、利用者にもたらす効果や周辺環境との関係の構築など、建築空間に多様な効果を与えることが示され、仙田さんの建築を特徴づける重要な要素であることを学びました。

また「遊環構造」の理念が最大限に適応された「石川県立図書館」や、都市的な規模へと拡張した「遊環創造都市」の実践としての「長崎スタジアムシティ」など、近年のプロジェクトも紹介され、「遊環構造」の留まることのない発展性を感じました。

WORKの3つの形態とAI時代の建築・環境デザインの学び

講演の最後に、「ヘルドとハインの子猫を使った実験」における、空間認識能力の発達には能動的な知覚が不可欠であることを紹介されました。この知見をもとに、建築においても測定などの身体的行為を通じて学ぶことの重要性を強調され、こどものあそびを研究されてきた仙田さんならではの示唆をいただきました。

おわりに

講演全体を通じて、仙田さんの研究・設計における「仮設と検証」の姿勢が一貫しており、その積み重ねの中で「遊環構造」が深化・発展してきたことを学びました。

仙田さんのお話は非常に多角的かつ濃密であり、こどもの環境に対する強い探求心が随所に感じられました。建築設計や研究活動に携わる多くの人々の知的好奇心を刺激する講演であったと感じています。

最後になりますが、ご多忙、遠方の中お越しいただきました仙田満さん、この機会に際しましてご協力いただきました島根県建築士会、日本建築家協会中国支部島根地域会の皆様、この度は誠にありがとうございました。この場をお借りいたしまして深く感謝申し上げます。

修士1年 大石 一平汰