令和7年度 建築設計製図Ⅲ第2課題講評会(講師:三分一博志先生)

令和7年7月10日に、学部3年生による設計製図Ⅲ第2課題の講評会が行われました。6週間に渡って進められた本授業では、外部講師として三分一博志先生をお招きしており、最終講評会では島根大学にお越しいただきました。

課題「地域システムの継承(領土の覚醒)」

設計製図Ⅲ第2課題では直島本村地区にある三分一先生設計の「直島ホール」(2015)と同じ場所を敷地に、集会所・運動施設・地域図書館を主な用途とした、災害時の避難場所としても機能する「地域の集会場」の提案を課題としています。

三分一先生による「The Naoshima Plan」は10年以上に渡って推進しており、中でも本課題の対象地に建つ「直島ホール」は、数年にわたる現地調査を経て直島本村地区が持つ記憶を建築によって継承するものとなっています。

設計は4~5名を1班とした全6グループにより行われ、この「地域システムの継承」という課題に対してそれぞれの班の現地調査を通じて得られた直島の歴史や自然環境の特性、島の現状に対する着眼点、考え方が反映された提案がなされました。

建築設計製図Ⅲ第2課題講評会 各班

A班 泊 ─直島の停泊所─

船が港に一時停泊する場(=泊)から着想を得て、直島本来の自然、文化、島民の暮らしを保存・継承していくため提案。敷地の中の水、風、光やそれらによって構成される温熱環境を考慮してスタディされた形状が魅力的な提案です。

三分一先生からの講評

屋根形状をスタディし、温度の”差”をつくることで動く素材をデザインした点が良かった。様々な形状の模型をつくって比較することで、もう少し出来上がった形に対して説得力が生まれたように思われる。作った模型に水をかけるなどの思い切った実験にも挑戦できていた点が良かった。

B班 あわいの家 ─とどまり繋がる─

観光客と島民という、異なる時間の流れを持った人々が交わり、新たな交流をつくりだすための提案。「静の間」と「動の間」に分節されたボリューム内で開口部のデザインや断面操作を行うことによって、この建物を利用する様々な人々が心地よく過ごせる空間をデザインした提案です。

三分一先生からの講評

敷地に盛り土をして高低差を付けたことで、水を動かすことができる点と、高潮対策として人と自然のことを考慮できている点が良かった。建物配置の向きと水盤との関係性、風まで考慮できているとより良かった。

C班 格子の杜

格子状の大屋根によって島を通る風や光を取り込み、植物と人間と自然が共存する場を生み出す提案。ボリューム上に配置された大屋根の開口部を下の用途に合わせてデザインすることによって、場所ごとに異なる表情の空間をつくり出した提案です。

三分一先生からの講評

大屋根によって内と外と半屋外の空間が出来上がっている点や、3枚の大屋根間での風の移動が魅力的な提案。断面形状を人だけでなく自然ともリンクさせてデザインするとより良かった。

D班 あと ─人と人、過去と未来の間に─

かつて直島のコミュニティの中心となっていた井戸に着目した提案。敷地周辺の井戸の調査と、敷地内外の井戸を活用したソフト面の提案も行い、利用者の顔を想起できるどこか温かみを感じさせる提案です。

三分一先生からの講評

盛り土をよく使用している提案で、盛り土と建物配置によってデザインした敷地内を通る風を、平面だけでなく断面でも検討できるとより説得力が生まれたと思う。

E班 滲む境界、包む屋根

敷地内を通る風の流れと水の動き、光によって生まれる明暗、収束と発散などの対の空間を緩やかな建物形状によって繋いだ提案。屋根形状によって動く素材と人のアクティビティがデザインされ、敷地内を歩き回ってみたくなるような提案です。

三分一先生からの講評

南によりがちな敷地ボリュームを北側によせている点が、利用者の興味を引けるという点で面白い。速度などの風のデザインはもう少し検討の余地があったように思われ、それを人の動きに合わせられるとより良かった。

F班 風のすみか

直島を通る風に着目し、風が形成してきた島ならではのコミュニティを敷地内に落とし込んだ提案。風のオノマトペに沿った建物形状とそれに合わせた人の活動がデザインされており、風の流れを辿る発表手法にも引き込まれる提案です。

三分一先生からの講評

直島には住民が打ち水をして周りの家にまで涼しい風を届ける風習がある。この提案においても、敷地内だけにとどまらず周辺の建物にまでどのような風を届けるのか、周辺には水路もあるため、敷地周辺の装置に対してどのような風の流し方をするのか、検討できるとより良かった。

学生による質問(一部抜粋)

Q.三分一先生はいつから動く素材について着目するようになったのか

A.初期の「Running Green Project」において、人が海岸に手を加えたことで元々の砂浜が消えてしまったという敷地があった。人間が手を加えることで本来の自然が失われていく中で、「人間のための建築」ではなく「地球のためになる建築」をつくることが重要であると気付かされた。そのため、建築を介して地球と繋がる、「動く素材」を取り込んだ建築を提案するようになった。

Q.建築家を志したきっかけは?

A.小さい頃から人一倍、自然の中での体験をしてきた。なぜ建築家を志したのか、という具体的なきっかけは分からないが、大きな規模で物事を考えることが好きだったため、それが今に繋がっているのではないかと思う。

Q.設計をする上での最初の取っ掛かりは?また、リサーチや設計の過程で行き詰まることはあるのか

A.数年間かけてリサーチを行い、「なぜここに集落があるのか」「なぜその形状なのか」といった地域のかたちを一つ一つ紐解いていきながら、「動く素材」をどのように動かすのかを決める。「動く素材」を軸として設計を進めると行き詰まることはないが、敷地周辺の住民や一緒にプロジェクトを進める人との関係性の方が難しいため、「動く素材」を共通言語として説得している。

学生の感想

「今回は、初めての県外での敷地、グループワークとなり、たくさんの刺激を受けた課題となりました。講師をしてくださった三分一先生は、対象となる敷地を大きく小さく、町民や観光客の視点、「動く素材」など、多様な目で見られています。また、島に寄り添った詳細な現地調査と共に、先生は未来の地球を見ておられました。私はその思いと行動に驚きを感じ、創るためには、知ること、理解することが大切であると改めて学ぶことができました。特に印象に残っているのは、「この屋根の下では、どのようなファンクションが起こっているのか」という先生のお言葉でした。空間とそこに寄り添う要素は、建築を介して足し引きしていくことができます。今課題で得た学びを、少しずつ自分で消化して、理解していきたいです。」 (小畑)

「今回の課題設計では、風・水・太陽といった「動く素材」について深く考える貴重な機会となりました。実験を通じて、形状や配置における合理性や説得力を生み出すことの重要性を学ぶとともに、環境を考える際には対象敷地や直島全体にとどまらず、地球規模で捉える視点、さらには人間だけでなく他の生物の存在にも目を向けることの必要性を実感しました。三分一先生の建築や自然環境への姿勢は、これから私たちが設計を行ううえでの大きな指針となるものであり、今回得た学びを今後の設計活動に活かしていきたいと考えています。」(辻上)

「今回の課題で、動く素材を設計に取り入れる重要さを学びました。風を取り入れる為の屋根の勾配、向き、風の通り道を作るための建物配置、太陽の動きに合わせた窓の配置、雨水の流れを意識した屋根の形や水盤など、動く素材までもを考えた設計が今までの自分ができていなかったことに気づくことができました。また自分がしたいデザインをするのでは無く、50年後、100年後も通用するデザインなのか、建物周辺の景色が変化しても馴染むデザインなのかなど、将来を想定したデザインを考えていきたいと思いました。三分一先生は実際に有名な建物の設計をされているからこそ、配慮しなくてはならない点、考える視点や実現する難しさなど、授業だけでは学べないお話を聞くことができたと共に、設計への取り組みを改めようと思いました。また、グループ活動を通しても学ぶことが多く、今回の設計課題での気づきや学びを今後の設計活動に活かしていきたいです。」(長井)

おわりに

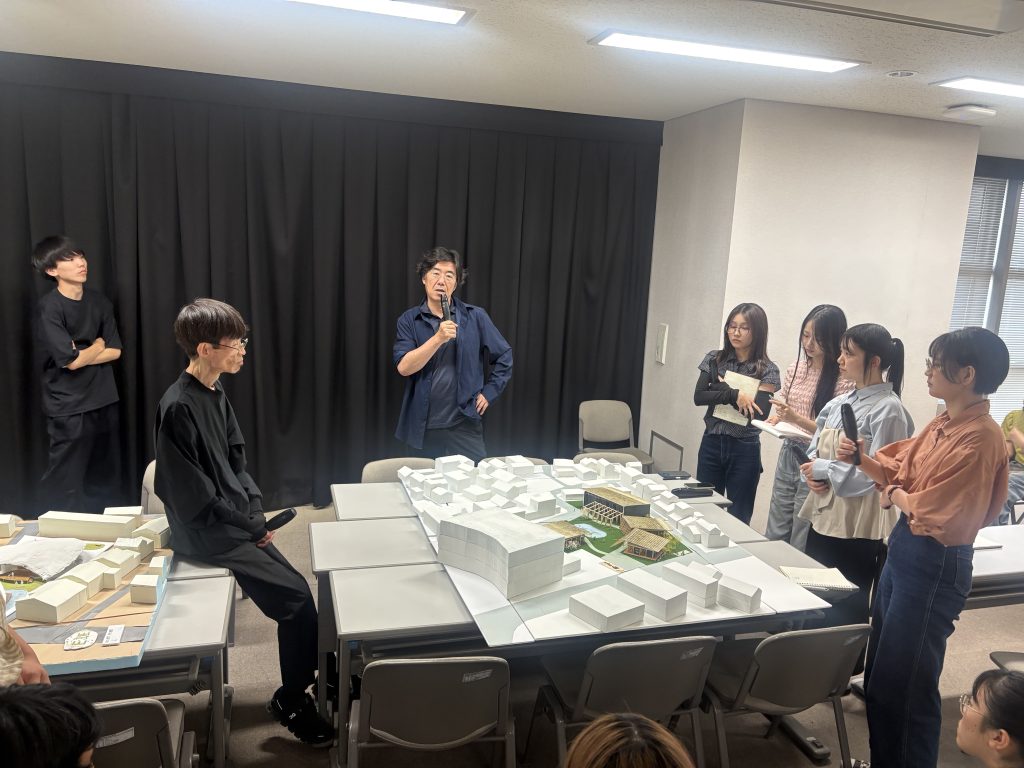

この課題は3年生にとって初めてのグループ設計課題で行き詰まることも多々あったかと思いますが、どの班も独自の着眼点を元にスタディを重ねた成果が結実した、想いのこもった力作となっていました。そんな各班それぞれの考えを色濃く反映した模型を囲んで行われた講評会では終始、学生たちの熱意に応えるかのような三分一先生による熱い質疑が展開されました。

模型や図面、パースを具に観察し、その屋根形状やボリューム配置などから発表内で表現されなかった学生の設計意図を引き出す三分一先生の質問に、学生にとっても大変楽しい、学びの多い数時間になったかと思います。同時に、第一線で活躍される建築家の先生に直接ご指導いただいたこの経験を、今後の設計の糧にしていってもらいたいと思います。

講評会後には学生から、今回の課題に取り組む中で感じた疑問や、建築を学んでいく上で生じた悩み・疑問が挙がりました。「動く素材に注目して設計を行うようになった経緯は?」という質問に対しては、ホワイトボードを用いて最初のプロジェクト「running green project」の背景について解説していただき、人間のためだけの建築ではなく他の生物と共存していくための建築をつくることが重要であるという当時のプロジェクトから得られた気付き、そしてその考え方は建築家だけでなく地球上に棲む誰もが持つべき考え方であり、このプロジェクトをきっかけに建築を介して動く素材、地球と繋がる建築を手掛けるようになったという経緯を教えていただきました。

私自身この課題の最終講評会に参加・聴講するのは3度目となりましたが、毎年新しい発見があり、また回を重ねるたびに三分一先生の建築に対する考えの力強さ、説得力を強く実感しています。

最後となりますが、お忙しい折、また遠路遥々お越しいただき、熱い指導をいただきました三分一博志先生にこの場をお借りして深く感謝申し上げます。ありがとうございました。

令和7年度 「設計製図Ⅲ 第2課題」TA 田中佑妃乃